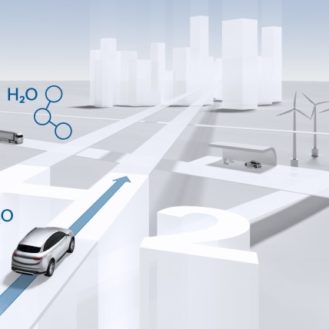

Die deutsche Autoindustrie steht bis 2030 vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf elektrische Antriebe, der Aufstieg der Software- und Datenwirtschaft sowie neue Nachhaltigkeits- und Mobilitätskonzepte verändern nicht nur die Produktionsweise, sondern auch das Verhältnis zwischen Herstellern, Händlern und Kunden. Während die Branche kleiner und digitaler wird, verschiebt sich der Fokus vom Fahrzeugverkauf hin zu Dienstleistungen, Energie- und Datenmanagement. Für Käufer bedeutet das eine stärker digitale, serviceorientierte und flexible Mobilität – für Händler den Wandel vom Verkäufer zum Mobilitätsberater. Das Autohaus der Zukunft wird 2030 nicht mehr klassischer Verkaufsraum, sondern ein digital vernetztes Servicezentrum sein.

1. Der Transformationsprozess der Autoindustrie

Bis 2028 wird der Wandel von der Verbrennungstechnologie hin zu elektrischen Antrieben weitgehend abgeschlossen sein. Damit einher geht ein Rückgang klassischer Arbeitsplätze in der Produktion, insbesondere bei Zulieferern, die stark vom Verbrenner abhängen. Gleichzeitig entstehen neue Beschäftigungsfelder in der Softwareentwicklung, Batterietechnik und Ladeinfrastruktur. Unter dem Strich wird die deutsche Automobilindustrie kleiner, aber technologisch fokussierter und digitaler.

zum Weiterlesen, bitte kostenlos registrieren